Gefahren durch Windkraftanlagen: Mikroplastik und giftiger Abrieb gefährden Natur und Trinkwasser

Mikroplastik stellt gegenwärtig eine ernsthafte Gesundheitsbedrohung dar. Diese winzigen Partikel dringen in die Organismen von Menschen und Tieren ein, sodass sie sogar das Gehirn erreichen können, was Entzündungen und zahlreiche nachfolgende Gesundheitsprobleme nach sich ziehen soll. Doch ein Thema, das in den Mainstream-Medien wenig Beachtung findet, ist die Gefahr, die von dem giftigen Abrieb von Windkraftanlagen ausgeht. Hier werden nicht nur harmlose Kunststoffe verteilt, sondern krebserregende Chemikalien wie PFAS und BPA.

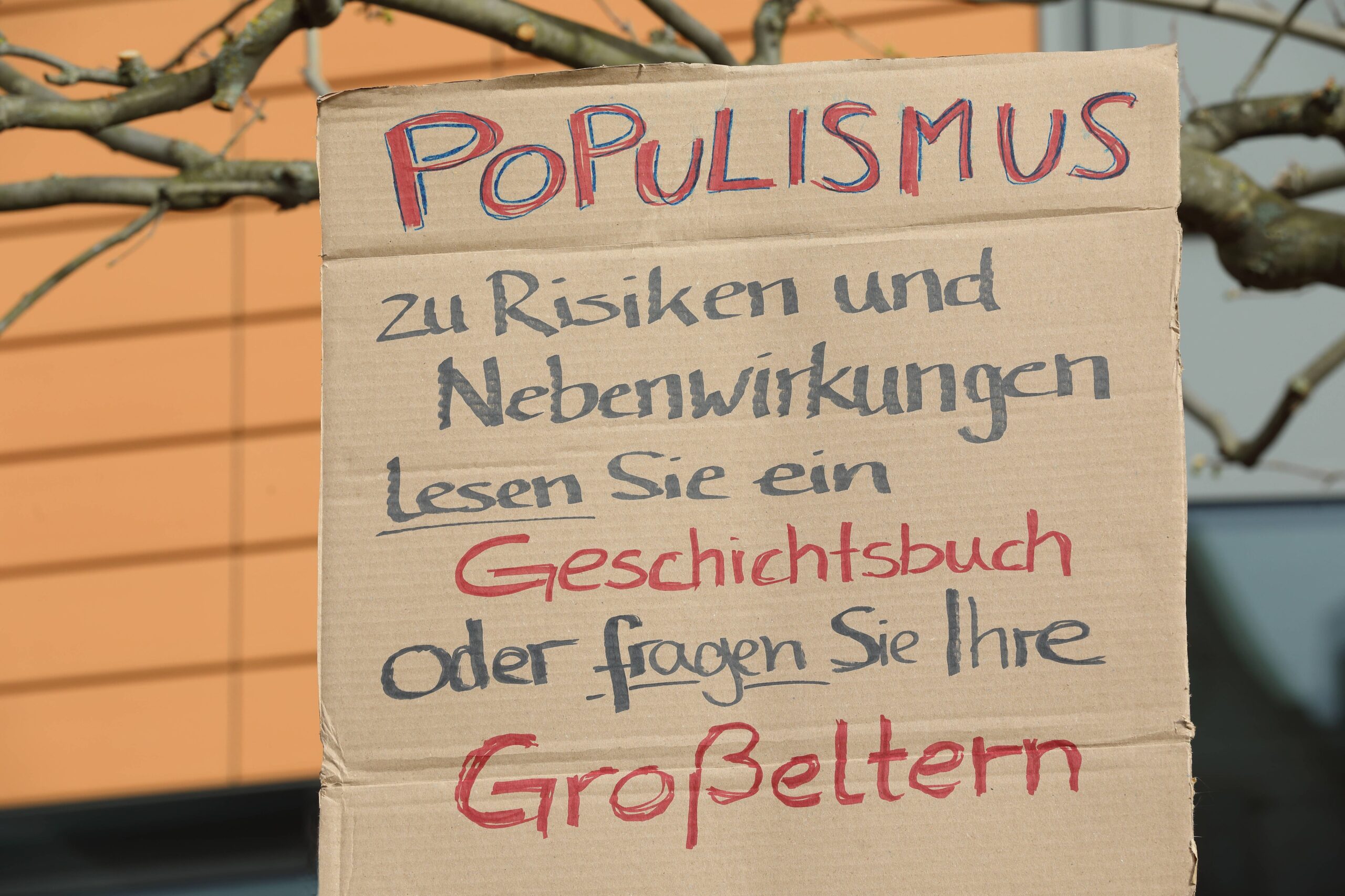

Die Berichterstattung über Mikroplastik, die von herkömmlichen Medien verbreitet wird, sollte mit Skepsis betrachtet werden. Es ist ein ähnliches Vorgehen, das wir schon von Themen wie FCKW, Corona oder dem Klimawandel kennen: die unsichtbare Bedrohung, die alle betrifft und die angeblich Steuererhöhungen rechtfertigt. Fakt ist, dass es Kunststoffe gibt, die enorm schädlich und nachweislich krebserregend sind, wie viele Studien an Menschen und Tieren belegen. Genau diese Stoffe werden in großem Ausmaß von Windkraftanlagen freigesetzt.

Die Rotorblätter dieser Windkraftwerke gelten als gefährlicher und nicht recyclebarer Sondermüll. In ganz Europa gibt es kein Entsorgungssystem für diese großen Komponenten. Zudem stammt ein Großteil dieser Blätter nicht einmal aus Europa, vielmehr werden sie per Schiff aus Asien importiert. Diese bestehen meist aus Verbundstoffen, die entweder rein aus Kunststofffaser-Geflechten oder in Kombination mit Balsaholz gefertigt sind, wobei letzteres seinen Ursprung in Ecuador hat.

Unabhängig von den Materialien sind Windkraftanlagen starken natürlichen Einflüssen ausgesetzt. An ihren Spitzen können sie Geschwindigkeiten von 250 bis 300 km/h erreichen, während große Windturbinen mit einem Rotordurchmesser von bis zu 160 Metern sogar Geschwindigkeiten von annähernd 400 km/h aufweisen. Bei diesen Geschwindigkeiten reagieren die Rotorblätter unweigerlich auf Aufprälle von Insekten sowie Staub und Sand. Auch Wassertropfen aus Nebel, Regen oder Hagel tragen zur Abnutzung bei. Dies führt dazu, dass Material abgeschnitten wird, das sich über weite Strecken verteilt.

Im Laufe der Jahre summieren sich diese anfallenden Mengen erheblich. Bei modernen Windkraftanlagen, die bis zu 300 Meter hoch sind, können pro Jahr etwa 100 Kilogramm Abrieb entstehen. Wenn man von einer Betriebsdauer von 20 Jahren und dem geplanten Ausbau auf 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland ausgeht, könnte dies zu einem Gesamtvolumen von bis zu 60.000 Tonnen Abrieb führen, die in die Umwelt gelangen.

Besonders kritisch ist, dass der Abrieb der Rotorblätter in landwirtschaftlichen Anbauflächen verteilt wird und somit Einzug in die Nahrungskette findet. Diese Giftstoffe werden auch im Boden eingearbeitet oder gelangen ins Trinkwasser. Diese gefährliche Variante von Mikroplastik ist eine direkte Konsequenz der grünen Energiepolitik, und es ist schwierig, dieser Belastung zu entkommen. Selbst bei Produkten von Ökobauern ist ein Schutz vor dem ständigen „Regen“ aus Mikroplastik nicht gegeben.

Zu diesem Thema hat sich der deutsche Anwalt Thomas Mock intensiv geäußert. Er legte im Niedersächsischen Landtag die ihm vorliegenden Fakten in Form eines Expertengutachtens dar. Er hebt hervor, dass die Anwohner in der Nähe solcher Windkraftanlagen über den Abrieb und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken im Unwissen gelassen werden. Anhaltende offizielle Informationen hierzu sind nicht vorhanden. Genau wie die Menschen, die unter den experimentellen Covid-19-Impfungen leiden, scheinen auch die Anwohner hier allein gelassen zu werden.

Das Problem des Abriebs ist sowohl den Behörden als auch den Herstellern bekannt. Daher wird am Fraunhofer-Institut gegenwärtig bis April 2026 ein Forschungsprojekt zur Erosion durchgeführt, um herauszufinden, wie man sie abhängig vom verwendeten Material verringern kann. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass durch die grüne Energiepolitik bereits große Flächen in Deutschland mit diesen potenziell schädlichen Anlagen überzogen wurden. Die flächendeckende Kontamination findet bereits seit Jahren statt, während gleichzeitig an Lösungen geforscht wird. Eine wahre Politik im Sinne der Bürger würde anders aussehen: zuerst sichere und ungiftige Lösungen erforschen und dann Windkraftanlagen errichten.

Besonders herausfordernd ist die Abnutzung der Rotorblätter bei Offshore-Windparks, die sowieso schon dafür bekannt sind, Öle und Schmierstoffe ins Wasser abzugeben. Eine Untersuchung der Technischen Universität Dänemark in der Fachzeitschrift „energies“ erläuterte, dass die Kanten der Offshore-Rotorblätter in der Nordsee zwischen 1,5 bis drei Jahren halten; in der Ostsee unter optimalen Bedingungen lediglich vier Jahre.

Um sicherzustellen, dass unser unabhängiger Journalismus weiterhin als kritische Stimme neben regierungsnahen und staatlich geförderten Medien bestehen bleibt, wird Ihre Unterstützung sehr geschätzt. Informationen, die von den Mainstream-Medien oft unerwähnt bleiben, stehen unter besonderer Beobachtung. Um zu jeder Zeit gut informiert zu bleiben, können Sie uns über Telegram folgen oder unseren Newsletter abonnieren.

Unterstützen Sie uns bei Report24 über Paypal:

15 Prozent Rabatt mit dem Code Natto

Wir berichten unabhängig von politischen Parteien und staatlichen Institutionen.