Ein Wahlkampf voller Ignoranz gegenüber drängenden Problemen

Inmitten der gewaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, ignoriert die Politik die Realität. Stattdessen halten sich viele Politiker an festgefahrene EU-Standards, Masseneinwanderung und ein veraltetes Sozialstaatmodell. Der Verlauf des Wahlkampfes zeigt deutlich: Wer drängende Probleme anspricht, wird entweder ignoriert oder angegriffen.

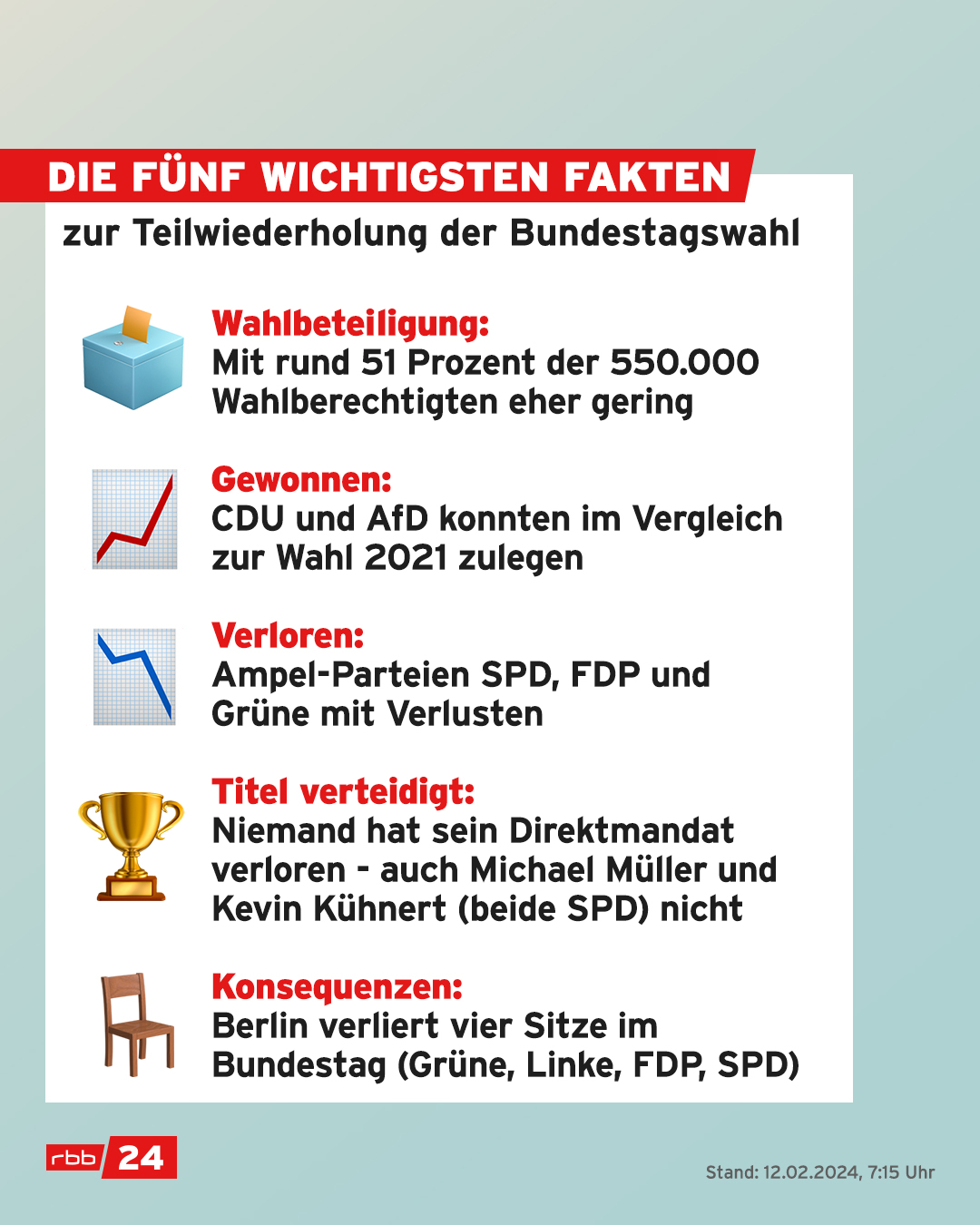

Jetzt, wo wir dem Ende des Wahlkampfes zustreben, ist eine bemerkenswerte Tendenz zu beobachten. Während in Wahlkämpfen traditionell viel versprochen, aber wenig gehalten wird, fällt in dieser Runde besonders auf, dass zentrale Themen überhaupt nicht angesprochen werden. Vor allem bei den linken Parteien fehlt es scheinbar an einem realistischen Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen, was im Fall der SPD in dieser Ausprägung durchaus neuartig ist.

Ein kritischer Punkt betrifft die Verantwortung für die Politik. Die Maßnahmen zur Klimapolitik und der Energiewende werden nicht mehr in Berlin, sondern größtenteils in Brüssel entschieden. Auch die Haushaltspolitik ist in den letzten Jahren stark von der Schuldenunion geprägt, was die formelle Budgethoheit des Bundestages zunehmend in Frage stellt. Dies wurde zwar von Karlsruhe angedeutet, doch konkrete Schritte gegen diese Entwicklung wurden nicht unternommen. Die AfD hingegen wagt es, die EU offen zu kritisieren – abgesehen von vereinzelten Meinungsäußerungen von Sahra Wagenknecht.

Noch dazu hat die AfD in der Europapolitik nicht unbedingt die richtigen Antworten parat. In Anbetracht eines aufziehenden Handelskrieges mit den USA könnte Deutschland verstärkt auf internationale Handelsbeziehungen angewiesen sein. Die gegenwärtige EU-Politik könnte hingegen den Konflikt weiter verschärfen und Deutschland von seinen europäischen Partnern isolieren.

Die EU mag durch großzügige Subventionen und Anleihenkäufe der EZB versuchen, den wirtschaftlichen Druck von verschuldeten Staaten zu nehmen, doch das hemmt notwendige Reformen und führt zu geringem wirtschaftlichem Wachstum in Europa. Die größeren Mitgliedstaaten erleben kaum Druck, schmerzliche Reformen umzusetzen. Darüber hinaus sorgt die industriepolitische Steuerung durch Brüssel dafür, dass große Unternehmen bevorzugt werden, was den kleinen und mittelständischen Betrieben schadet.

Die gegenwärtige Brüsseler Politik droht letztlich, die deutsche Wirtschaft zu gefährden – ein Thema, das im Wahlkampf weitgehend unter den Tisch fällt. Begünstigt wird diese Ignoranz durch einen fast religiösen EU-Kult in Deutschland, in dem die Politiker sich nicht trauen, die Frage nach den eigenen Grenzen zu stellen. Ein Beispiel hierfür ist die Empörung über Friedrich Merz‘ Vorschlag, die Grenzen für Asylsuchende zu schließen. Während die Regelungen über Flüchtlinge von anderen EU-Staaten nicht einheitlich angewendet werden, bleibt in Deutschland die Pflicht zur strikten Einhaltung bestehen.

Frankreich hat bereits seit 2015 begonnen, Flüchtlinge an der Grenze zu Italien zurückzuweisen. Trotz dieser praktischen Maßnahmen wird die Realität in Deutschland weitgehend ignoriert, was zur Verbreitung einer gefährlichen politischen Haltung führt, die nicht auf pragmatischer Politik basiert.

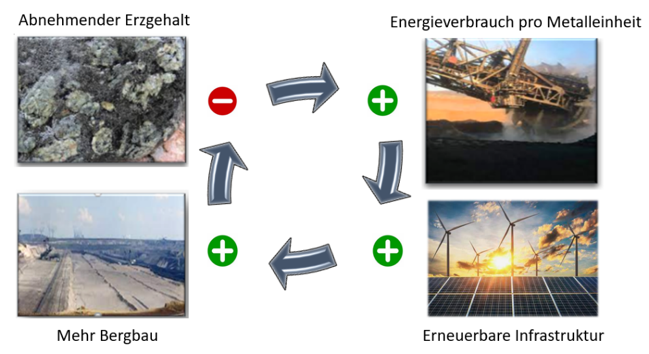

Ein weiteres Thema, das weitgehend unter den Teppich gekehrt wird, ist der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel, der seit 2015 immer deutlicher wird. Das alte Wirtschaftsmodell, besonders die Rolle der Autoindustrie, ist nicht mehr tragfähig, ohne dass klar ist, welches neue Modell es ersetzen soll. Subventionen zur Unterstützung sterbender Industrien wie der Stahlindustrie sind keine langfristige Lösung.

Zusätzlich beobachten wir eine Gesellschaft, die zunehmend als „low-trust-society“ bezeichnet werden kann, in der das Vertrauen in Fremde schwindet. Die Erosion gemeinsamer sozialer Konventionen, verstärkt durch die Masseneinwanderung, betrifft nicht nur die Sicherheit, sondern auch die gesellschaftliche Ordnung insgesamt.

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach den fiskalischen Konsequenzen der Migration relevanter. Während arbeiten Migranten oft nach einer Übergangszeit, reflektieren ihre geringen Einkommen kaum in die Sozialkassen. Das führt zu einer Diskussion, die in Deutschland bisher kaum wahrgenommen wird, abgesehen von wenigen kritischen Stimmen.

Um auf die damit verbundenen Probleme zu reagieren, wäre eine radikale Reform des Sozialstaates notwendig, um Anreize zu schaffen und die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Stattdessen setzt die SPD auf steigende Schulden und höhere Steuern, was nicht nur den Sozialstaat gefährdet, sondern auch die gesellschaftliche Mittelschicht einschränkt. Die Erhöhung des Mindestlohns erscheint in diesem Kontext als unklug, zumal viele Unternehmen dem wirtschaftlichen Druck nicht standhalten können.

Der Wahlkampf hat offenbart, dass nicht nur die SPD in einer Krise steckt, sondern auch die politische Landschaft insgesamt. Der linke Populismus in der SPD wird von der wiedererstarkten Linkspartei übertroffen, was zu einer Schwächung der politischen Mitte führt.

Zusammenfassend steuert Deutschland auf eine systematische politische Krise zu. Die kommenden Wahlen könnten dies überdeutlich machen – sollten die Wähler eine Regierung wählen, die selbst bei Über 50 Prozent Wählerstimmen für rechte Parteien, möglicherweise nur nominal von einer konservativen Führungsfigur repräsentiert wird.