Neue Mauern in der politischen Debatte

In der deutschen Politik hat sich eine interessante Entwicklung vollzogen. Der Begriff „kontaktschuldig“ wird heutzutage mehr denn je gebraucht: Ähnlich wie in einer gesundheitlichen Krise reicht es in der gegenwärtigen politischen Landschaft aus, mit einer umstrittenen Person in Verbindung zu stehen, um ins soziale Abseits gedrängt zu werden. So haben einige vehemente Befürworter der politischen „Brandmauer“ bereits gefordert, diese auf die CDU und CSU auszudehnen.

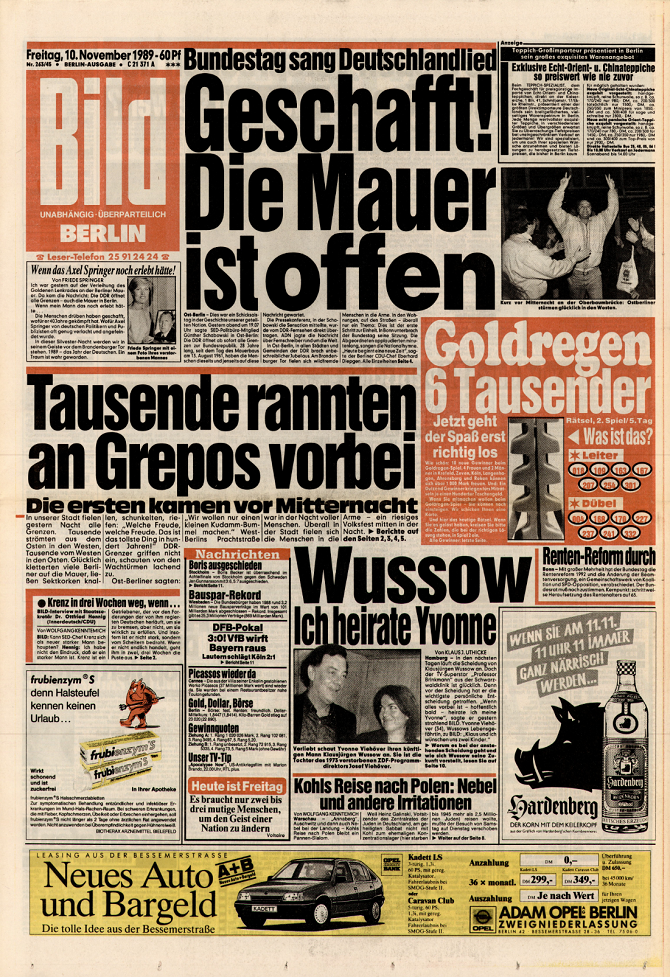

In der Zeitspanne von 1961 bis 1989 stand die Berliner Mauer als markantes Symbol für die Trennung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Nach ihrem Fall folgte die Wende hin zur Wiedervereinigung. Nun scheint es, dass erneut eine Art Mauer aufgebaut wird – diesmal als „Brandmauer“. Diese wird vor allem von politischen Gruppen wie den Grünen propagiert, die sich 1990 gegen die Wiedervereinigung wandten und dies zum Teil vehement demonstrierten.

Der Begriff „Brandmauer“ hat seine Wurzeln in der Bauindustrie, wo er sich auf eine schwer durchlässige Trennwand bezieht, die dem Brandschutz dient – vorwiegend zwischen benachbarten Gebäuden. In dieser technischen Verwendung ist der Begriff seit Jahrhunderten bekannt, wie in einem juristischen Handbuch aus dem Jahr 1757 festgehalten. Seine metaphorische Anwendung als Sinnbild für einen Abwehrmechanismus oder eine Art gesellschaftlicher Isolierung ist ebenfalls lange dokumentiert. So berichtete Goethe in seiner Autobiografie, dass sein Vater nach vielen Jahren des Studiums und Reisens in ein zurückgezogenes Leben zwischen seinen „Brandmauern“ fand.

Es ist bemerkenswert, dass der Ausdruck „Brandmauer“ in der politischen Arena vor dem Aufstieg der AfD kaum vorkam. Beispiele für seine Verwendung gab es jedoch, zum Beispiel als der damalige Vizekanzler Franz Müntefering 2006 „Brandmauern gegen Lohndumping“ forderte oder während der Euro-Krise im Jahr 2012 von „Brandmauern zur Stabilisierung des Euro“ die Rede war. Seit 2020 hat sich jedoch die Verwendung des Begriffs „Brandmauer gegen Rechts“ oder „Brandmauer gegen die AfD“ verstärkt, was von der Neuen Zürcher Zeitung als „Brandmauer-Rhetorik“ bezeichnet wurde. Diese Rhetorik zielt darauf ab, eine maximal politische Distanz zu einer anderen Partei oder Organisation zu schaffen, die aus Sicht der Befürworter einer Ausbreitung Einhalt geboten werden muss.

In der Praxis der politischen Auseinandersetzungen führt diese Art der Abgrenzung oft zu einem Abbruch der Kommunikation. Es wird nicht mehr miteinander, sondern nur noch über die Gegenseite gesprochen – diese wird kurzerhand als „Feind“ deklariert, den es moralisch zu besiegen gilt. In einer Bundestagsdebatte zur Migrationspolitik stellte beispielsweise der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mützenich, den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten Merz ins Bild eines „Sündenfalls“, da dieser die Stimmen der AfD für seine Gesetzesinitiative anerkannte.

Wie ein Virus bleibt die „Kontaktschuld“ im politischen Diskurs haften: Schnell wird jemand isoliert, weil er in Kontakt mit einem vermeintlich „Infizierten“ kam. Wiederum fordern engagierte Brandmauerwächter im Netz eine erweiterte Brandmauer auch gegen die CDU/CSU.

Über die negativen kommunikativen Auswirkungen dieser Brandmauer-Politik lässt sich nicht hinwegtäuschen. Zum einen führt sie zu einem Anstieg von Hass und Hetze, wie die Bundestagsdebatte eindrücklich zeigte. Zum anderen verstärkt sie die Spaltung der Gesellschaft. Ironisch ist es, dass genau die Verfechter dieser Brandmauer zudem den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft betonen – als ob Brandstifter für Feuerwehrmänner Werbung machen würden.

Diese Entwicklungen laden zur Diskussion ein und erfordern ein Umdenken, wenn wir einen konstruktiven Dialog anstreben möchten.